【AI】AI-Infra框架初识:从vLLM到SGLang、Aibrix与Mooncake的性能革命

背景简介:为何需要AI-Infra框架?从大模型推理的痛点说起

大语言模型(LLM)的兴起使其从科研领域走向了实际应用。这些强大的模型在实际部署和应用中,需要专门的“AI基础设施框架”(AI-Infra)来保障其高效、稳定地运行。这些框架是LLM从研究走向工业级应用的关键。

上个月sglang-v0.3.0和vllm-v0.6.0前后脚发布之后(注:该文章发布时间为2024.10),就一直想总结梳理一下现在主流的大模型推理引擎。因为我觉得这也算是一个有意义的节点吧,从此开源大模型推理引擎总算是由”非常粗糙,但是能用”的阶段迈入到了”好用,稍微有那么点粗糙”的阶段。

大模型的推理引擎实际也就是近一两年才开始飞速发展,从最开始的tgi和vllm并驾齐驱到如今sglang、lmdeply的异军突起,整个开源社区都是非常有活力的。

但是正如之前所说,从长远的一个视角看如今的开源引擎实际上都还是比较粗糙的,大家都是在摸索中前进。另一方面也是因为现在全世界的目光都聚焦在llm这里,新技术的更新换代太快了,做好一个大模型的推理引擎要做的事情实在是太太太太多了。除了要支持日新月异的新模型和新硬件,还要不断关心学术界最新的paper并且想方设法落地实现。而这些新的想法可能涉及到模型结构、计算策略、调度策略、存储策略、cuda内核、硬件加速等各个层级,这就需要开发者有非常广泛的知识范围和过硬的工程能力。

我一直认为大模型推理引擎最难的地方就在于:对模型和硬件的广泛支持以及如何将各种角度的不同优化方法兼容实现。因为写paper的人可以只关心他自己的idea,在transformer库的基础上写个简单demo就行,但是在推理引擎里落地的时候往往就会与其它模块有冲突,需要想办法去做各种兼容。退一步说,即使没有冲突的情况,你也需要对其他基础的优化比较熟悉,你才能在这些的基础上完成新功能的开发。

——开源大模型推理引擎现状及常见推理优化方法 - 齐夏的文章 - 知乎 https://zhuanlan.zhihu.com/p/755874470

在AI-Infra框架出现之前,大语言模型的实际部署和应用,尤其是推理环节,面临着一系列严峻的挑战。这些挑战不仅关乎性能,也关乎成本和效率,它们是催生AI-Infra框架的根本原因。

1.1 GPU显存挑战:显存占用与内存碎片化

大语言模型的核心是Transformer架构,其推理过程大致分为两个阶段:预填充(Prefill)和解码(Decode)。在解码阶段,模型需要逐个生成新的词元(token),而每一次生成,都需要访问前面所有词元的“键值缓存”(KV Cache),这部分数据占据了大量的GPU显存[1]。随着模型规模和用户请求数量的增加,GPU的显存常常爆满[1]。

更棘手的问题是内存碎片化。传统的推理方法在为每个用户会话分配KV Cache时,会预留一个连续的、固定的内存块。然而,用户请求的文本长度是动态的,当会话结束或内容比预分配的短时,就会产生大量无法被其他请求利用的零散显存碎片。这导致了显存资源的巨大浪费,严重影响了GPU的利用率。

1.2 吞吐量挑战:处理大规模并发请求的挑战

除了显存问题,另一个核心挑战是吞吐量瓶颈,即单位时间内能够处理的请求数量。传统的推理架构在处理并发请求时效率低下。例如,串行批处理(static batching)会等待一组请求全部完成输入后,再一起进行推理计算。如果批处理中的某个请求很长,其他所有请求都必须等待它完成,这导致了GPU计算资源在大部分时间内处于闲置状态,整体吞吐量无法有效提升[2]。

此外,传统的无状态推理架构在处理LLM应用时面临性能瓶颈:每次请求被随机路由到不同的计算实例,导致KV Cache无法有效复用、多轮对话上下文频繁重建、系统提示词重复处理,这严重影响了用户体验和系统效率[3]。这表明,通用的云计算架构在LLM这种特定工作负载面前,不再是最优解。

1.3 复杂应用场景挑战:从简单对话到程序化调用

早期的大模型应用以简单的单轮对话为主。但随着应用的发展,LLM的使用方式变得更加复杂,例如LLM参与多轮规划、推理以及与外部环境的交互等场景[4]。这些新的使用模式不再是简单的单轮对话形式,而是需要包含多个LLM调用,这些调用之间穿插着控制流,并且需要接收和产生结构化的输入和输出(比如JSON格式)[4]。

传统的推理引擎主要针对单次、无状态的推理进行优化,难以高效地处理这种复杂的“程序化调用”(LM Programs)范式。开发者必须在外部手动管理状态、编排调用顺序,这不仅繁琐,而且难以实现端到端的性能优化[4]。

脉络梳理:AI-Infra框架的演进脉络与核心解法

针对前面提到的三大痛点,AI-Infra框架领域出现了一系列解决方案。

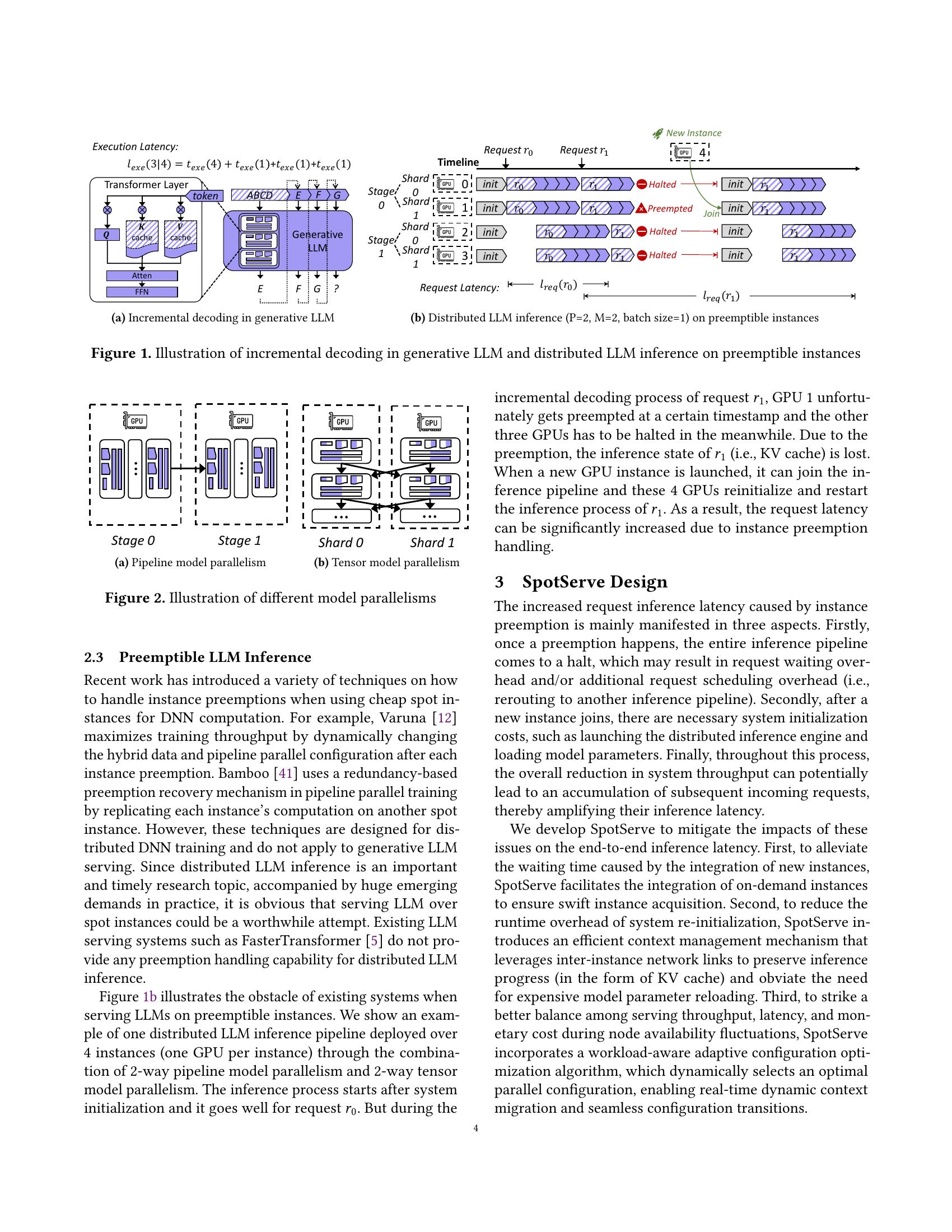

2.1 vLLM:内存管理上的创新

vllm原本只是作为PagedAttention的一个开源实现,但发展到今天已经成为llm推理引擎的标杆了。

vLLM是AI-Infra框架中一个代表性的框架[5],团队来自UC Berkeley。

技术:它率先对底层推理效率进行了优化。vLLM的核心贡献在于其独创的 PagedAttention技术,这一技术旨在高效管理注意力键和值的内存[6]。vLLM将KV Cache分割成多个离散的“块”(block),这些“块”可以根据需要动态地分配和管理。通过这种方式,vLLM解决了KV Cache显存碎片化的问题,显著提高了显存的利用率,使得GPU能够同时处理更多的并发请求,从而大幅提升了整体吞吐量[6]。

优势:vLLM有着大量且稳定的开发者,Github上Contributors已经1500+人了,相比于SGLang的663人、Aibrix的75人、TensorRT的79人、Mooncake的84人,vLLM的开发人员投入是最高的。因此vLLM对模型的支持和对硬件的支持都是最完善的,以及各种功能也往往是最齐全的。[14]

vLLM的出现,让大模型的在线服务效率达到了一个全新的高度,也为后续的框架发展奠定了基础[7]。目前,vLLM的社区活跃度是最高的,github上issue和pr都很多,且大量paper都是以vLLM作为baseline来开发demo。

2.2 SGLang:面向复杂应用场景的编程范式

SGLang也来自UC Berkeley,但是跟vLLM是不同的一拨人,核心团队基本都是交大的[14](另有说法为:很多人都是vLLM的作者[4])。

当vLLM解决了底层的显存和吞吐量问题后,SGLang将关注点提升到了更高层面的应用场景[4]。它专注于解决前文提到的“复杂应用场景:程序化调用”挑战,即如何让开发者能够像编写传统软件一样,编排复杂的LLM应用逻辑[4]。

技术:SGLang的核心思想是采用一种编译器设计的理念。它引入了一个“前端语言”和“后端运行时”协同设计的模式,允许开发者在框架内直接编写多步LLM调用和控制流,例如循环和条件判断[8]。这使得LLM能够更高效地处理工具使用、多轮推理和结构化生成等任务[8]。SGLang的这种设计,可以从根本上优化多对多的输入输出,并进行端到端的性能优化[4]。SGLang通过其RadixAttention技术,实现了对KV Cache的高效复用[8]。

优势:SGLang的代码可拓展性很高,主流功能都有支持的情况下,代码比vLLM清晰简单很多,这对于二次开发来说是很重要的。社区活跃度虽然比不上vLLM,但是作者都很积极地回复issue。[14]

SGLang的出现,标志着AI-Infra框架开始从单纯的“性能优化”走向“应用范式创新”,它让LLM成为了一个可以被深度集成到复杂软件系统中的“计算单元”[4]。

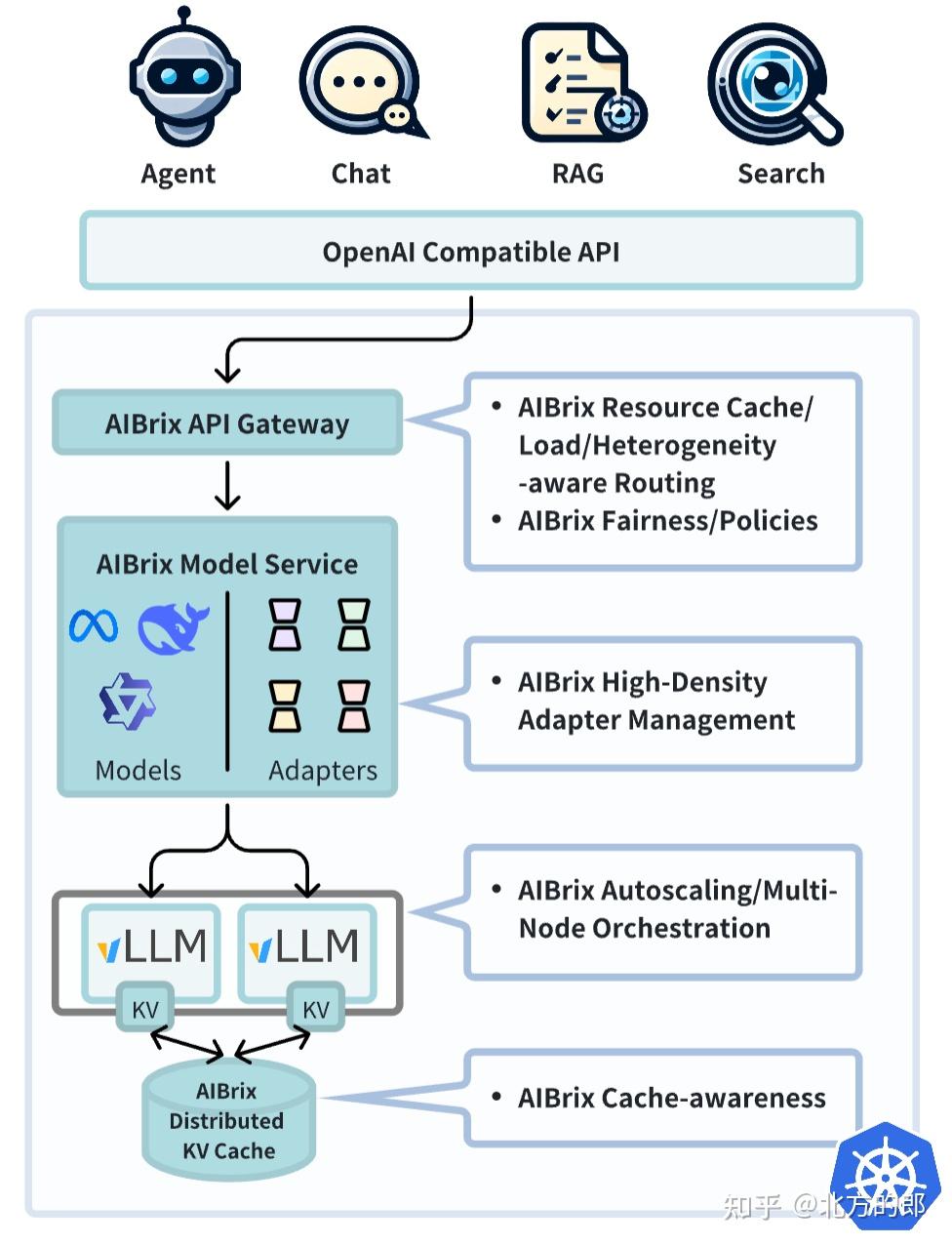

2.3 Aibrix与Mooncake:面向大规模部署的系统级创新

当LLM的应用从单机走向大规模集群部署时,新的挑战随之出现。vLLM和SGLang主要解决了单机或少量GPU环境下的效率问题,但面对大规模集群,就需要新的系统级解决方案。Aibrix和Mooncake的出现正是为了解决这一问题,它们将关注点从“引擎内部”转移到了“集群系统层面”[10]。

Aibrix(来自字节跳动)是一个云原生的开源框架,其核心使命是简化和优化大规模LLM在云环境中的部署[11]。它并非一个全新的推理引擎,而是一个协同vLLM等引擎运行的“控制平面”(Control Plane)[5]。Aibrix负责集群层面的资源调度、自适应扩缩容、负载均衡以及智能路由等任务[11]。根据一项实验数据,Aibrix的扩缩容响应时间可加速82%[5]。此外,Aibrix还引入了针对低秩适配(LoRA)模型的高密度管理,支持动态调度和加载LoRA适配器[11]。

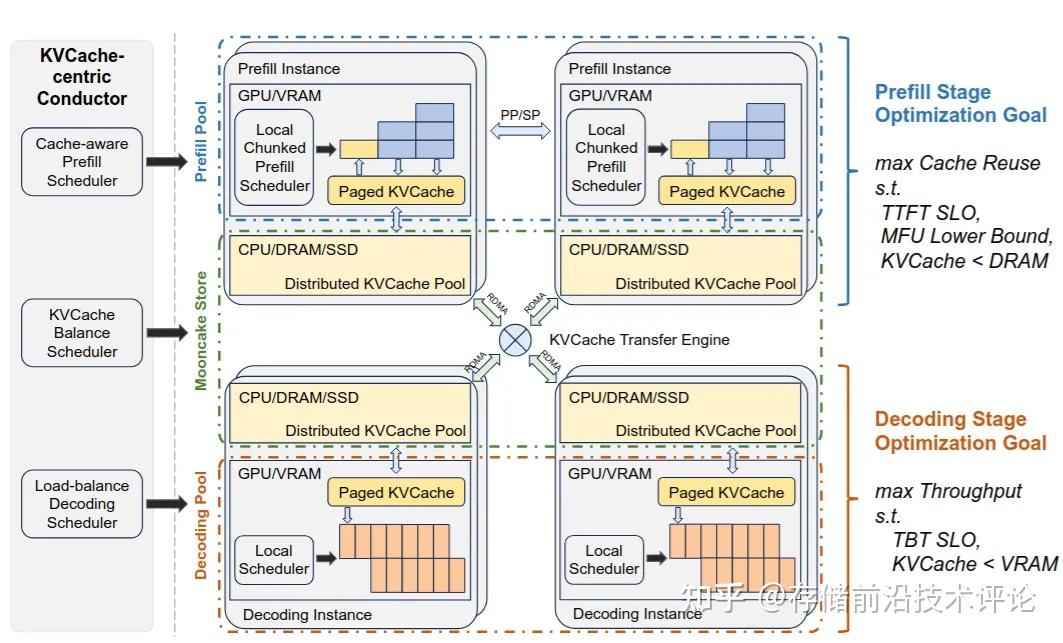

Mooncake(为Kimi服务的平台,由MoonshotAI提供,论文获FAST’25最佳论文奖)则是一个专门为LLM推理场景设计的分布式KV Cache存储系统[10]。它解决了在集群环境中,KV Cache无法在不同计算节点之间高效共享和复用的问题。Mooncake的核心是其“全局缓存+分离式推理架构”(KVCache-centric disaggregated architecture),它将预填充和解码的计算集群与KV Cache的存储集群分离[12]。通过聚合集群中未被充分利用的CPU、DRAM甚至SSD资源,Mooncake形成了一个统一的分布式内存池,供所有节点共享KV Cache[10]。这种设计使得计算资源可以根据负载动态增减,而KV Cache则可以在独立的存储池中持久化,并被所有节点复用,这对于长上下文、多轮对话场景尤其重要,能显著提升吞吐量和资源利用率[12]。

Aibrix和Mooncake的出现,反映了LLM应用已经进入大规模工业化生产阶段,关注点从单纯的性能,扩展到了成本、可扩展性和服务质量。

框架横向对比:各自的定位与优劣

通过以上分析,我们可以看到AI-Infra框架的主要生态系统。为了更清晰地理解它们的定位和特点,本节将通过表格形式对几个主要框架进行对比。同时,我们还引入一个来自硬件厂商的代表——NVIDIA的TensorRT-LLM,来展示不同的技术路径。

主流AI-Infra框架能力对比

| 框架名称 | 核心解决问题 | 关键技术 | 典型应用场景 | 优点 | 局限性 |

|---|---|---|---|---|---|

| vLLM | 单机显存管理 | PagedAttention,连续批处理 | 高性能API服务,单机部署 | 吞吐量高,易用性强,社区活跃[6] | 主要为单机引擎,集群扩展能力有限 |

| SGLang | 复杂应用编程与结构化生成 | 编译器设计,RadixAttention | 复杂Agent,工具调用,多轮对话 | 支持复杂逻辑编排,编程范式友好[8] | 相对vLLM,底层性能优化空间可能略小 |

| Aibrix | 大规模集群资源管理与扩展 | LLM专用自适应扩缩容,高效LoRA管理 | 大规模企业级生产环境部署 | 系统级优化,弹性高,降低成本[5] | 非核心推理引擎,需与vLLM等配合使用[5] |

| Mooncake | 分布式KV Cache与长上下文 | KVCache分离式架构 | 长上下文场景,多机KV Cache共享 | 高效利用集群资源,支持超长上下文[12] | 纯缓存系统,需与引擎配合使用[10] |

| TensorRT-LLM | 极致单机性能与低延迟 | 量化,层/张量融合,CUDA内核优化 | 实时交互应用,边缘设备部署 | 性能高,延迟低,针对NVIDIA硬件深度优化[13] | 强硬件(NVIDIA)依赖性,通用性差[13] |

从上表可以看出,这些框架并非相互替代,而是在不同层级上进行互补。

vLLM和SGLang是“引擎层”的框架,专注于模型执行效率和应用逻辑;

而Aibrix和Mooncake则是“系统层”的框架,专注于集群管理和资源调度;

TensorRT-LLM则代表了一种由硬件厂商主导的、从底层进行优化的路径,它通过对NVIDIA硬件的深度适配,实现了超高的性能,但代价是牺牲了通用性和跨硬件的兼容性[13]。

这种分层发展的趋势,反映了AI-Infra领域发展的成熟度。当底层引擎的性能问题得到解决后,开发者们会将目光投向更高层面的应用编程和大规模部署,而这些新挑战又催生了新一轮的框架创新。

- 希望这篇博客对你了解AI-Infra框架有所帮助!如果你有任何问题或需要进一步的讨论,欢迎随时交流。

- 如果你喜欢这篇文章,欢迎动动小手给我一个follow或star。

🗺️参考文献

[1] 大模型推理成本每年降低10倍的秘密:一文了解vLLM、SGLang等主流推理引擎 - PPIO

[2] 从vLLM到大模型推理的最新进展_vllm复现-CSDN博客

[3] 利用Amazon SageMaker Sticky Session 实现大语言模型推理加速 | 亚马逊AWS官方博客

[4] SGLang:LLM推理引擎发展新方向- 极术社区- 连接开发者与智能计算 …

[5] 字节跳动开源AIBrix:填补云原生大模型推理“系统层”空白 - InfoQ

[7] Continuous Batching:一种提升LLM 部署吞吐量的利器 - 幻方

[8] 学习笔记:主流大模型框架对比分析(Ollama、vLLM、SGlang …,

[9] SGLang - Qwen - Read the Docs

[11] AIBrix: Towards Scalable, Cost-Effective Large Language Model Inference Infrastructure

[13] NVIDIA TensorRT - NVIDIA 开发者

[14] 2024年-开源大模型推理引擎现状及常见推理优化方法 - 知乎

[15] Research Collaboration - AIBrix - Read the Docs

- 标题: 【AI】AI-Infra框架初识:从vLLM到SGLang、Aibrix与Mooncake的性能革命

- 作者: Fre5h1nd

- 创建于 : 2025-09-03 14:44:55

- 更新于 : 2025-09-05 10:58:47

- 链接: https://freshwlnd.github.io/2025/09/03/ai/ai-infra-frameworks-introduction/

- 版权声明: 本文章采用 CC BY-NC-SA 4.0 进行许可。